Enlace Patrocinado

En su innovador estudio, Body, Memory, and Architecture, los arquitectos Kent Bloomer y Charles Moore explican cómo la experiencia de la arquitectura se origina como respuestas del cuerpo, cómo la arquitectura es, en cierto sentido, un arte «centrado en el cuerpo». Destilan nuestra enormemente compleja naturaleza humana en ideas convincentes, y la forma en que trazan su significado las hace inmediatamente disponibles para aplicarlas en la práctica. Las ideas básicas, una vez expuestas, pueden parecer simples y obvias y, de hecho, han sido explotadas brillantemente por artistas, diseñadores y críticos. Sin embargo, el poder de estas ideas para orientar los diseños hacia entornos más satisfactorios y humanos -desde grandes monumentos hasta comunidades habitables- se descuida misteriosamente con más frecuencia.

El descuido es un misterio para mí, porque generaciones de educadores y estudiantes han tenido a su alcance La arquitectura del humanismo de Geoffrey Scott, especialmente el capítulo titulado «Valores humanistas». La primera de las muchas ediciones populares se publicó en 1914.

La arquitectura del humanismo

En un lenguaje claro y persuasivo, Scott describe el placer, el «deleite» que podemos sentir en el arte de la arquitectura -la línea, la masa, el espacio y la coherencia de la forma en sí misma- al transcribir las composiciones de los contornos físicos «en términos de nosotros mismos y de nosotros mismos en términos de arquitectura».

«Toda la arquitectura está», señala Scott, «investida por nosotros de movimientos y estados de ánimo humanos, dotados de claridad y valor por nuestro intelecto». Y lo resume así:

El instinto humanista busca en el mundo condiciones físicas que estén relacionadas con las nuestras. Busca movimientos que se parezcan a los que disfrutamos, resistencias que se parezcan a las que pueden soportarnos, un entorno en el que no debamos perdernos ni frustrarnos. Busca, por tanto, ciertas masas, líneas y espacios, y tiende a crearlos y a reconocer su idoneidad una vez creados. Y, por nuestra imitación instintiva de lo que vemos, su aparente idoneidad se convierte en nuestro verdadero deleite.

Esta es, dice, «la forma natural [espontánea] de recibir e interpretar lo que vemos… Este es el humanismo de la arquitectura». Describe cómo, sin esfuerzo consciente, seguimos las líneas de los recorridos y los gestos escultóricos, trazando con los ojos en movimiento su orientación, extensión e interpenetración hasta que su energía implícita se resuelve dentro del patrón de un escenario mayor de espacio y masa. Y la masa, sus contornos y dimensiones en luz y sombra, la percibimos -como un cuerpo humano- en términos de su unidad, estabilidad y proporciones, y, al mismo tiempo, su peso, equilibrio y apoyo apremiantes, como si fueran fuerzas que sentimos que actúan sobre nosotros mismos. Asimismo, percibimos la configuración de los espacios en función del movimiento o el reposo potencial del cuerpo -abierto o cerrado y seguro- con la consiguiente claridad o contradicción.

Entonces, lo que el cuerpo percibe y siente, la mente intenta comprenderlo, y juntos ponen en juego nuestras capacidades y memorias para encontrar o inventar una coherencia -un orden inteligible y utilizable- al igual que experimentamos en nosotros mismos una presencia coherente y cohesionada, o literalmente, una personalidad.

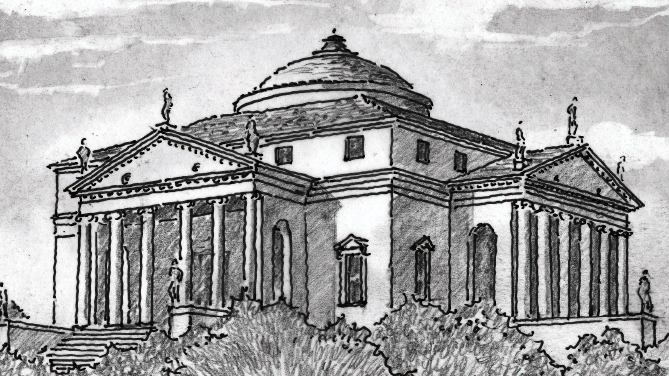

Para algunos de nosotros, ésta es una definición estrecha y esencialmente escultórica de la arquitectura. Y tal vez porque escribía en Italia como colega de Bernard Berenson y rival literario de Ruskin, reduce aún más su visión a la tradición clásica del diseño: Grecia, Roma y 400 años de arquitectura renacentista. Desestima como «lógica equivocada» tanto las tradiciones medievales como el romanticismo de los siglos XIX y XX, que se aleja de un presente industrializado y se centra en historias de lugares y tiempos imaginados. Pero la larga y versátil vida de las formas clásicas, diseñadas «cuando el pensamiento mismo era humanista», sigue contando su historia hoy. «El centro de esa arquitectura era el cuerpo humano», dice, y cuando sentimos que un arco «brota», una línea «se eleva» o una cúpula «se hincha», el cuerpo responde antes de que captemos los mensajes y significados culturales.

Scott llama a esta respuesta «instinto mimético inconsciente». Aplicaba a la arquitectura ideas que los historiadores del arte y los filósofos debatían activamente en aquella época, y que la investigación cerebral actual ha ido resolviendo. En primer lugar, tendemos espontáneamente a imitar, a reflejar, los movimientos y sentimientos que percibimos tanto en las personas como en los lugares que nos rodean. Y en segundo lugar, para hacer frente a la abrumadora complejidad de las sensaciones, trazamos continuamente en nuestro neurosistema corporal una representación -una simulación- de nuestro entorno. Es en esa «simulación encarnada» -similar a la capacidad ampliamente utilizada en el entrenamiento para los deportes y las artes- donde fijamos un lugar en nuestra memoria, predecimos lo que sucederá o podría suceder a continuación, y luego actuamos.

En tercer lugar, el mero hecho de pretender o imaginar la acción -explorar, elevarse, caer, relajarse- activa regiones cerebrales que participan en los propios movimientos físicos. Esas sensaciones despiertan naturalmente recuerdos y razonamientos y desencadenan la química corporal que se difunde por la mente y el cuerpo en forma de placer, confianza, ansiedad, miedo, curiosidad y deseo.

El resultado final puede ser tan fugaz como una rápida decisión de navegación o tan duradero como una experiencia estética. Pero la respuesta no es opcional; es la vida cotidiana.

Una metáfora organizadora

El punto importante, ampliado y estudiado más a fondo por Bloomer y Moore, es que el cuerpo evolucionado es el medio principal para una experiencia del entorno construido. Y la mente utiliza esa experiencia física, pasada y presente, como la base más fiable y, en cierto sentido, una metáfora organizadora -una especie de marco de referencia psicofísico instintivo- para comprender, juzgar y diseñar el entorno construido. En otras palabras, evitan la idea sin salida de que el cuerpo está separado de la mente y es de algún modo inferior a ella.

Y yo añadiría la idea de que esta metáfora organizadora, junto con nuestra magnífica capacidad de detección, guía ineludiblemente las interacciones con todos nuestros entornos -no sólo los lugares que construimos, sino también con las personas, con la naturaleza y con nuestros propios entornos mentales e intelectuales-.

Un marco psicofísico

Bloomer y Moore describen cómo tendemos -estamos predispuestos- a identificar e interpretar nuestro entorno en términos de la propia experiencia tridimensional de nuestro cuerpo, o cuatro, para aquellos que quieran pensar en el movimiento en el tiempo como una dimensión. A medida que interactuamos con el entorno y creamos el mapa mental de nuestro cuerpo total, basándonos en lo que hemos aprendido que es y puede hacer, ese mapa organiza cómo vemos el mundo con «yo» en el centro. Entonces, en cierto sentido, sentimos que nuestro entorno se ha convertido en una parte integral y, en la práctica, casi orgánica de nuestra vida cotidiana.

El mapa tiende a estar formado por una percepción unificada de nuestros propios límites, dimensiones y partes coordinadas, conectadas por centros y articulaciones, animadas por ritmos de movimiento y un sentido de las secuencias a medida que pasa el tiempo. Es la fuente del lenguaje bordes-trayectorias-nodos-marcadores-distritos de Kevin Lynch, y está dimensionado por la conciencia de nuestras capacidades físicas individuales.